生活在1980年代的人,大概很少有人没看过《花城》杂志,当时它被视为思想解放、文艺春天的象征,有人把它与《收获》《十月》《当代》并称为中国文学杂志的“四大名旦”。好事者甚至把花旦、刀马旦、老旦、青衣之类的名头,分配给四大杂志,《花城》被封为花旦。 那么,《花城》杂志是怎么诞生呢? 1978年秋天,一场台风从广东掠过。台风过后不久,高鹤县沙坪镇的县政府招待所来了一群广州客人,他们是广东人民出版社的编辑:岑桑、苏晨、易征、王曼、林振名等人。他们聚在一起,为了讨论一部书稿,书名叫《醒来吧,弟弟》,从已发表在报刊的伤痕文学作品中,精心挑选出18篇短篇小说,编成一本小说集。第一篇就是刘心武的《班主任》,还有他的《醒来吧,弟弟》《爱情的位置》、卢新华的《伤痕》、陆文夫的《献身》、王蒙的《最宝贵的》和孔捷生的《姻缘》等。在沙坪忙了一个星期,编辑工作告一段落。

这本书在1978年12月正式出版,一开机就印了20万册。十分有趣的是,它以一篇《人民日报》评论员文章《努力写好革命人民同林彪、“四人帮”的斗争》为前言,把那些伤痕文学作品,称作是“保卫文化大革命的胜利成果”,而不是“否定文化大革命”,反映出编辑们谨小慎微的心态,大概觉得《人民日报》的大旗,可以为他们保驾护航。

审编稿件之余,编辑们在招待所外散步聊天。苏晨、易征、王曼都当过兵。苏晨是辽宁本溪人,第四野战军的政治部干事、营政治教导员和报纸副总编辑,时任广东人民出版社副社长兼副总编辑,篆刻大师钱君匋曾为他刻过一方“辽东老兵苏晨”的名章。易征是湖南汉寿人,“三湘才子”易君左的哲嗣,汉寿易家,三代都是大才子,易征是第四代,幼承家学,富有才识,1949年加入解放军,历任文书、记者、编辑;王曼是广东海丰人,东江纵队出身,在华东野战军两广纵队当过文工团分队长、团宣传干事和新华社两广支社随军记者。

他们都是四五十岁的中年人,正是春秋鼎盛、风华正茂的年龄,却因“文革”虚耗了十年时光。顶着“汉寿易家”光环的易征,现在每天的工作,就是编一套“广东民兵革命斗争故事”连环画,内心的苦闷,可想而知。在一次散步时,易征向林振名诉苦,这日子太无聊、太沉闷了,渴望有点新东西出现。

林振名是广东潮州人,曾经是广东哲学社会科学学会联合会的青年才俊,“文革”风暴一来,联合会机构被撤销,他卷着铺盖下放到广东省宣传战线五七干校(在英德县的黄陂,俗称“黄陂干校”),接受劳动改造,和出版社的人同吃同住同劳动。1971年发生九一三事件后,广东人民出版社恢复运作,林振名与岑桑一起调入文艺室。他何尝不觉得英雄无用武之地?但可以做些什么呢?

北京出版社的《十月》创刊,是一个刺激。当时广东最有影响的文学杂志,是《作品》和《广州文艺》,前者是省作协的,后者是市文联的,出版社没份,未免让人感到失落,在编《醒来吧,弟弟》一书时,这种情绪更强烈了。书里的作品,都是别人报刊发表过的作品,出版社有作者资源,有编辑资源,为什么不能办一本自己的文学期刊?

这个念头一蹦出来,有如电光火石,“是的,出版社应该有一本大型的、大气的文学期刊。”易征脱口而出。林振名停住了,两人四目相对,好像无意中按下了某个开关,许多以前还是模模糊糊、零碎杂乱的想法,一下子全被激活了,变得清晰与完整:办一份全国一流的大型文学期刊!长期憋在心里的苦闷,被突如其来的想法一扫而空,取而代之的是一种在胸中怦怦作响、跃跃欲试的亢奋。

易征、林振名马上去找岑桑商量。岑桑是广东顺德人,出版社文艺编辑室主任,1960年他出版了散文集《当你还是一朵花》,从此他的名字,便与“一朵花”绑在一起了,无论什么时候,人们只要说起岑桑,都不免要提到他是“一朵花”。听了易征与林振名的想法后,岑桑也兴奋起来了,三个人一起去找苏晨商量。

苏晨把所有人召集一起,进行认真讨论,这个想法同样在大家心里激起了兴奋。但他们也有一点担心:申请办刊,必须上报备案,审批程序复杂而缓慢,还要申请编制,更是困难重重。在这个漫长过程中,难保不会在某个环节,遇上某位领导干预,哪怕提一些鸡毛蒜皮的异议,也可能令杂志卡壳,给出版局领导惹麻烦。北京的《十月》,是以“十月文艺丛刊”名义出版的,名义上是书,其实是刊。这个办法挺好。

最后商定,在编辑室权限之内,从可以做到的范围起步,效法《十月》,以丛书形式出版,以书代刊,先是每三个月出一册。如果读者欢迎、条件许可,再逐步过渡到双月期刊。岑桑指定易征、林振名做责任编辑,开始着手筹备。

那天开完会,大家都跑到招待所外面,黄昏已快到来,清寒的风,吹过阡陌田垅,吹过丘陵山影,吹过沙坪河与龙口河两岸,吹在每个人的脸上,令人精神一振。远远望去,最后一束残阳,从西边斜斜投射在河水之上,几条小船荡桨而过,消失在河道弯处,留下了一片涟漪。天地如此恬静、安详。

编辑们从沙坪回到了在大沙头四马路10号的出版社后,要办花城丛刊的事,在文艺室传开了。大家都十分热心,纷纷出主意、荐稿件。迎接孩子的降生,要给孩子起个好名字。秦牧有一本书叫《花城》,早已家喻户晓,甚至成了广州的代称。“就叫‘花城文艺丛刊’吧!”大家不约而同说。没有任何争议,也不用再想别的了,就是它了。因为用了秦牧的作品标题,易征和林振名专程拜访秦牧,征求他的意见,秦牧慨然允肯,岑桑为此还打电话向他致谢。

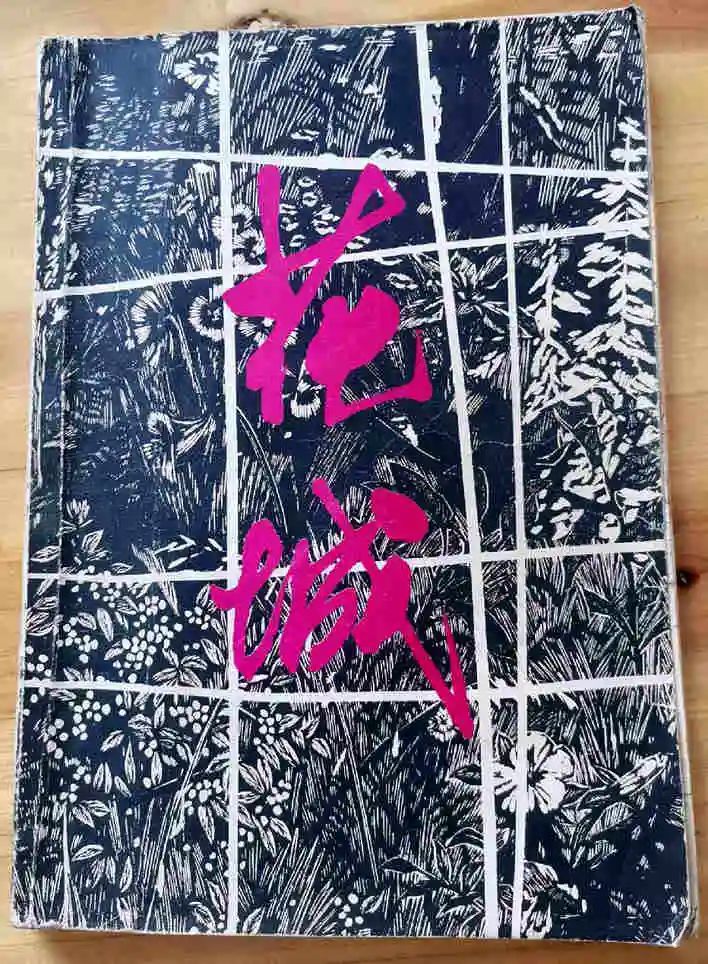

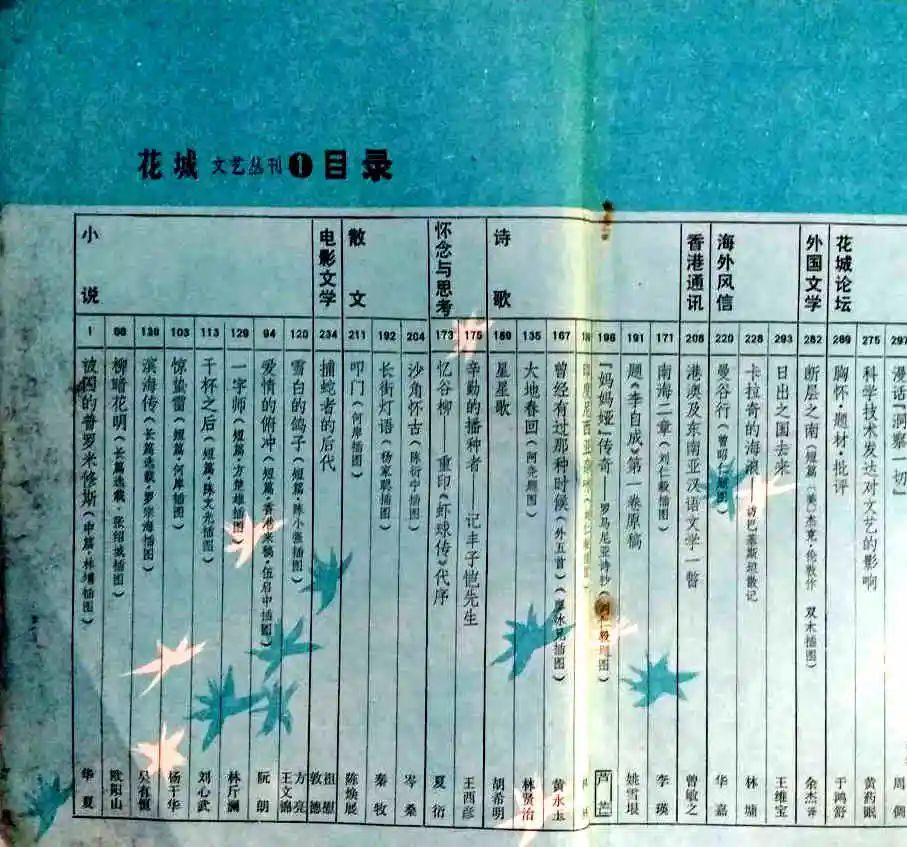

尽管那是人人都在做文学梦的年代,编辑部每天都收到来稿堆积成山,但丛刊第一册还是以名家作品为主,第一篇是桑逢康(笔名华夏)的中篇小说《被囚的普罗米修斯》,接着是欧阳山、吴有恒两位广东老作家的长篇小说选载,还有若干短篇小说、散文、电影文学和诗歌作品,并专门开辟了“香港通讯”“海外风信”和“外国文学”栏目。

很快,第一册的稿件,便整整齐齐送到岑桑、苏晨的案头,他们也很快便签名发稿,林振名、易征马上动手排版。文艺室的陈俊年、曾定夷加入帮忙。整个过程,环环紧扣。陈俊年回忆:“《花城》的一、二、三集,都是在易征家里排版的。”他们请了林墉、伍启中、陈衍宁、方楚雄等一批画家画插图。第一册版面的最大特色,是目录采用套色、竖排,让人眼前一亮,这是易征从香港学来的,内地还没有。

《花城》创刊号

当排版告一段落时,1979年的初春已经来了。

这天下班以后,省新闻出版事业管理局局长黄文俞来到文艺室,让林振名帮他理个发。林振名在干校时就帮人理发,手艺不错,回到出版社后,也常帮人理发,办公室里长期放着一套推剪。黄文俞是广东番禺人,以“思想解放”著称,威望很高,广东新闻界、出版界的老一辈,对他甚至有点崇拜。

这次黄文俞让林振名理发,是想了解“花城丛刊”的事情。林振名一边替他理发,一边把沙坪讨论办《花城》的起因、过程,大家的顾虑、思考、共识和最后决定,和盘托出。林振名解释,我们这样做没有违规,不马上申请办刊,是怕给领导惹麻烦,万一丛刊出事,责任可以自己扛。他补充说:“我们确信可以办好丛刊,不会违规,也不会出事。”其实,这个保票谁也不敢打,在第一集里的《被囚的普罗米修斯》,就是一篇风险极高的作品,因为它直接描写了1976年的“四·五”事件。

黄文俞听了,什么也没说,理完发后,拍打着身上的落发,嘱咐林振名,等清样出来以后,送一份给他看看。林振名连声答应。黄文俞起身告辞,临出门时,回头微微一笑说:“想绕过我是绕不过的。”第二天一上班,林振名便把这事告诉了苏晨、易征,让出版科多打一份清样,送到出版局给黄文俞审阅。但直到稿子付印,黄文俞那儿也没有任何回音。林振名后来说:“自此之后,我们留意到他时时关注花城丛刊,在《花城》遇到一些风雨时,他总是挡风遮雨,我们心存感激!”

就这样,1979年4月,“花城文艺丛刊”第一册面世了。

最新评论